A memória e os mitos são tramados. O regresso a Coura dos Arcade Fire, com toda a aura criada pelo que se passou em 2005, podia elevar de tal forma as expectativas que a desilusão fosse inevitável. Podia, mas isso não aconteceu.

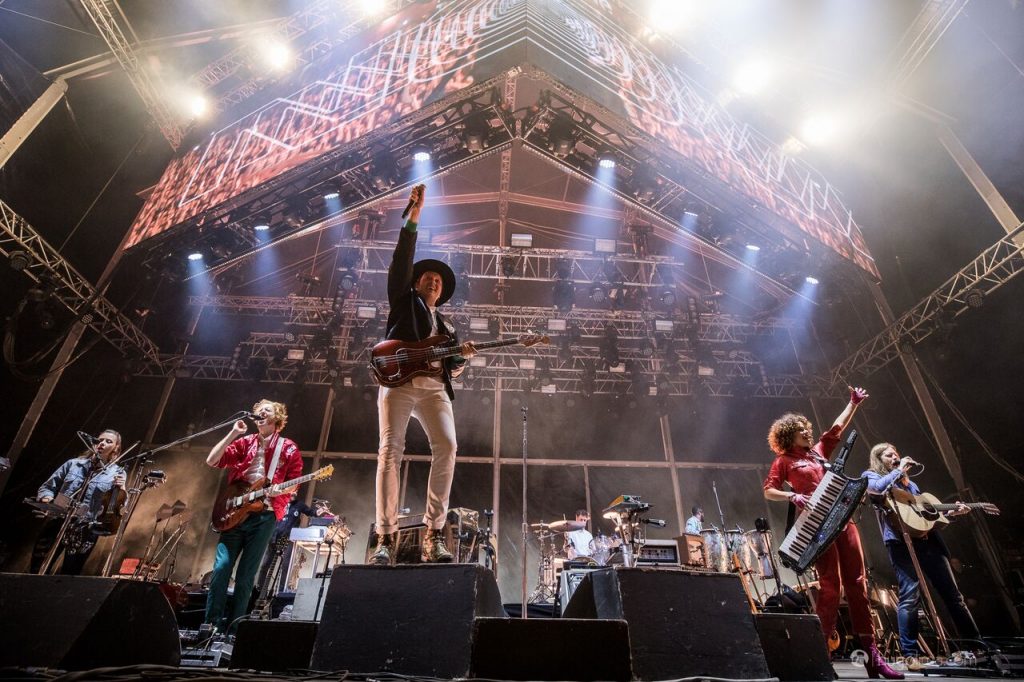

Não faltam bandas que se acomodam, que perdem toda a magia e que, ainda que mantenham o profissionalismo, soam a piloto automático, incapazes de transmitirem o que quer que seja. O que sentimos com os Arcade Fire não é nada disso. É uma máquina de espectáctulo, sim, com cerca de uma dezena de músicos e outros tantos (ou mais) roadies. Mas é também a capacidade de preservarem o entusiasmo em palco e uma comunhão com o público que poucas vezes sentimos ao vivo.

O arranque ajudou. Por mais que o último disco tenha sido tão pouco consensual, a reencarnação dos Abba nos teclados kitsch de Everything Now (que não é nova nos Arcade Fire, bastou ouvir mais tarde Sprawl II) pôs toda a gente a saltar e abriu caminho para a sequência dourada dos primórdios, com Power Out (com uns vestígios de I Give You Power), Rebellion Lies e No Cars Go. Anfiteatro completamente rendido, que garante desculpa para uma Electric Blue em que a voz de Régine Chassagne quase parece em playback e um antigo lado B, Cars and Telephones, que estava bem no baú. Até porque ainda faltavam os singles de Reflektor e Suburbs ou a espiritualidade quase religiosa de Intervention.

Num dos raros encores do festival, o fecho fez-se com o hino Wake Up, tema com que abriram em 2005. Público rendido e Win Butler põe toda a gente a cantar a capella. Não só o coro do tema, mas também Walk on a Walk Side, de Lou Reed. Ao nosso lado, um ilustre crítico da nossa praça diz que em 2005 foi sempre assim, uma hora de festa sem parar. Terá sido tão diferente? Até porque, vendo os vídeos do concerto de há 13 anos, houve inevitavelmente pausas, uma delas bem longa antes do lindíssimo Cold Wind. Enfim, a memória é traiçoeira e pode induzir-nos em erro. No fim de Afterlife, há um pequeno excerto de All My Friends, dos LCD Soundsystem, tema que ouviríamos em fundo no vídeo de fecho do palco principal. Escolha apropriada: as duas bandas são, hoje, num momento em que o digital e o artificial têm um grande impacto, um caso particular de uma certa euforia pop com muito de orgânico e de genuíno. E foram, com um ano de intervalo, os dois grandes momentos das edições de 2016 e 2018 de Paredes de Coura.

Texto de João Torgal

Por maior que seja o seu impacto em 2018, não é fácil escrever sobre os Arcade Fire nos dias que correm. Porquê? Porque é difícil suster a preocupação sobre a sustentabilidade da qualidade da banda; escreve-o quem os ouve (e ainda que os tenha perdido por dias na edição de 2005 e só os tenha conseguido ver em 2011, na poeira do Meco e a cerca de 5 quilómetros do palco) desde há treze ou catorze anos e que assistiu a um penúltimo álbum (Reflektor, 2013) metade bom, metade assim-assim e a um Everything Now que, salvo a canção homónima (porventura a mais orelhuda da sua obra recente) e mais uma ou duas, é um disco sofrível e desinteressante – nem mesmo a suposta crítica aos excessos da Internet (que nem Popper disse da televisão) o safa.

Se em estúdio as dúvidas subsistem, ao vivo a porca não torce rabo nenhum, que a máquina continua bem oleada. Desde 2014, Portugal recebeu os Arcade Fire quatro vezes (num total de sete), todas elas memoráveis. Se o acontecimento que foi a sua estreia em 2005 só se revelou a posteriori, desde então que um concerto seu por cá é um evento de magnitude a priori.

O grande reencontro da banda com Paredes de Coura e seu público e mística não foram excepção. Uma pena que o público tenha piorado de qualidade: casa esgotada com demasiados normies e pessoas que ignoraram o resto do cartaz, preferindo essa maldita prática de ocupar as filas da frente horas antes só para assistir ao concerto do cabeça de cartaz, ignorando olimpicamente quem antes passeou pelo palco principal.

Como tem sido hábito na digressão, Everything Now põe toda gente aos saltos e rendida ao refrão, totalmente entregue desde que os vultos da banda entraram em palco. A carne foi imediatamente para o assador: Neighborhood #3 (Power Out), Rebellion (Lies) e No Cars Go, seguidas de material dispensável como Put Your Money On Me.

Quando se leva uns ilustres catorze anos de edições muito há a percorrer. Como tal, até uma demo chegou a palco em forma de doce: Cars and Telephones – que, porém, mostra porque é que nunca foi editada, dada o seu despojamento. E havia The Suburbs e Reflektor para relembrar – com uma piscadela de olhos aos LCD Soundsystem, ali há dois anos brilhantemente regressados, noutra lembrança de que foi Paredes de Coura que os deu a conhecer ao País.

Se Win Butler conduziu toda aquela malta, como um profeta de guitarra em punho e no púlpito de palco, também Régine Chassagne teve direito a brilhar, como é apanágio da banda: em Sprawl II (Mountains Beyond Mountains), girou pelo palco de lantejoulas e fitas que nem um membro dos Chic (ou de tuna) e acabou, mais tarde, a fazer o passe de magia desta digressão, aparecendo por cima da cabine de áudio e vídeo, mais conhecida como o verdadeiro camarote courense. Creature Comfort, uma das poucas canções decentes do último disco, fechou um alinhamento principal que também contou com uma poderosa versão de Intervention, dedicada ao actual inquilino da Casa Branca.

Se bem que o ambiente seja de celebração e de euforia nostálgica, há excessos da banda a apontar; o repetir dos coros em Wake Up é um deles, mas não o pior. Esse é mesmo a versão acústica de Everything Now a abrir o encore – um quase insulto quando se tem uma Month of May ou My Body is a Cage guardadas no repertório. Indulgências totalmente desnecessárias de uma banda que sempre se quis despretensiosa, mas ambiciosa.

Queria-se era a comunhão de Wake Up, regozijo e êxtase (é já chavão escrever isto sobre a canção) de todos os presentes, dentro e fora de palco, encimados pela bola de espelhos. Já não são os rapazes e raparigas de colete e instrumentos pouco convencionais nisto do rock; são, agora, uma máquina descomunal meio Chic, meio “Boss” Springsteen. Não padecem de astenia ao vivo, mas correm o risco de ela se apoderar deles em estúdio.

Mas se for para concertos destes (e dos que deles temos visto) serão sempre parte do chão e da História courenses. E nem é por nos terem chamado “beautiful crazy people” (com direito a tochada) e por agradecerem profusamente todo o apoio desde 2005 – é mesmo porque são uma grande banda.

Texto de José V. Raposo